이 기사는

2025년 11월 4일 17:20 IB토마토 유료 페이지에 노출된 기사입니다.

전기차 시장의 성장 둔화, 이른바 '캐즘' 구간이 장기화되면서 배터리 3사(LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온)가 새로운 성장동력으로 에너지저장장치(ESS) 사업에 힘을 싣고 있다. ESS는 탄소중립 실현과 재생에너지 확대, 전력망 안정화 등 정책·산업적 수요가 맞물리며 폭발적인 성장 잠재력을 지닌 분야로 평가받는다. <IB토마토>는 이번 기획을 통해 ESS 시장에서 배터리 3사가 펼치는 사업 전략과 기술·안전 과제, 글로벌 경쟁 구도, 그리고 재활용·재사용을 포함한 미래 생태계의 변화를 집중 조명한다.(편집자주)

[IB토마토 권영지 기자] 전기차 시장의 수요 정체 구간이 길어지면서 배터리 산업 무게 중심이 에너지저장장치(ESS)로 빠르게 이동하고 있다. 특히 최근 재생에너지 확대와 전력망 불안, 인공지능(AI) 데이터센터 전력 수요 급증이 맞물리면서 글로벌 기업들의 투자 흐름이 ESS로 쏠리고 있는 모양새다. 이에 국내 배터리 3사(

LG에너지솔루션(373220)·

삼성SDI(006400)·SK온)도 ‘포스트 EV’ 시대를 겨냥해 사업 포트폴리오 재편에 속도를 내고 있다.

2024 세계 태양에너지 및 세계 배터리&충전 인프라 엑스포에 전시된 ESS의 센서를 가리키고 있다. (사진=연합뉴스)

ESS 시장, 2030년까지 연평균 20% 성장 전망

4일 시장조사업체 블룸버그NEF(BNEF)에 따르면 글로벌 ESS 시장은 오는 2030년까지 연평균 20% 안팎의 성장률(CAGR)을 기록할 전망이다. 같은 기간 전기차 배터리 출하량 성장률이 한 자릿수에 그칠 것으로 예상되는 점을 고려하면 ESS는 사실상 배터리 업계의 차세대 성장 엔진으로 부상했다는 평가가 나오고 있다.

업계 한 관계자는 <IB토마토>와의 통화에서 “전기차 시장 캐즘이 길어지면서 ESS를 배터리 수요 공백을 메울 수 있는 대안 중 하나로 보고 있는 것은 맞다”라며 “전기차용 배터리 생산과 병행 가능한 LFP(리튬인산철) 라인을 활용해 수익구조를 다변화하는 기업이 유리한 상황”이라고 설명했다.

특히 ESS 수요가 가장 빠르게 늘고 있는 지역은 북미다. 최근 전력 인프라 투자 확대와 함께 AI 데이터센터가 폭발적으로 늘어나면서 전력 피크 관리용 ESS가 각광받고 있다. 미국 태양광산업협회(SEIA)는 지난해 36.3GWh였던 ESS 설치 규모가 2030년 100GWh를 넘어설 것으로 내다봤다. 글로벌 전력망용 ESS의 40% 이상이 미국에서 소비될 전망이다.

이 같은 흐름에 따라 국내 배터리 3사도 북미 중심의 ESS 공급망 구축에 속도를 내고 있다. LG에너지솔루션은 지난 6월 미국 미시간 홀랜드 공장에서 ESS용 LFP 배터리의 대규모 양산을 시작했다. 글로벌 배터리 기업 중 가장 빠른 행보다. 회사는 이 같은 생산능력(CAPA)을 기반으로 7월에는 테슬라에 연 20GWh 규모의 ESS용 배터리를 공급하는 계약을 맺은 데 이어, 공급량을 30GWh로 50% 확대하는 방안을 협의 중이다.

삼성SDI는 ESS 사업에서 프리미엄 시장 공략에 주력하고 있다. 특히 최근 테슬라와 3조원 규모의 ESS용 배터리 공급 계약을 체결하면서 본격적인 글로벌 시장 진입에 나섰다. 삼성SDI는 미국 스텔란티스와 합작한 인디애나주 배터리 공장의 일부 라인을 ESS 전용으로 전환 중이다. 초기에는 낮은 가동률로 ‘반쪽짜리 공장’이라는 평가를 받았으나, 테슬라 물량을 확보하면서 공장 가동률을 끌어올릴 전망이다.

SK온은 현재 미국에서 포드와의 JV ‘블루오벌SK’ 켄터키 1공장을 가동하고 있다. 최근에는 미국 플랫아이언 에너지 개발과 LFP 배터리 ESS 공급 계약을 맺었으며, 이외에도 다수의 고객사들과 최대 10GWh 규모의 ESS 공급 계약 논의를 나누고 있다. 회사는 이를 위해 합작법인(JV) 등 기존 생산라인 전환을 통한 ESS CAPA 확충을 검토하고 있다.

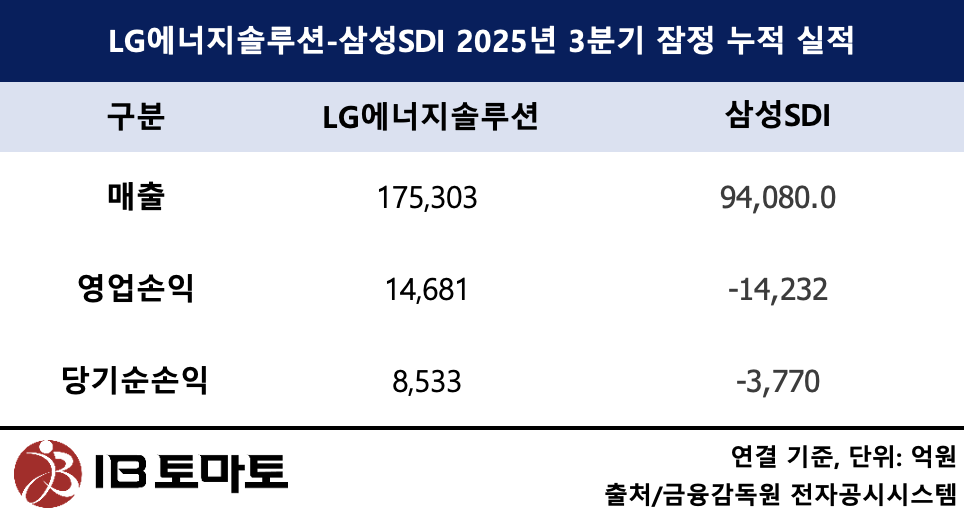

배터리 2개사 올 3분기 잠정실적. SK온은 아직 미발표. (표=IB토마토)

국내 시장도 재편…‘1조원 입찰전’ 점화

국내 ESS 시장도 재생에너지 확대와 전력망 안정화 정책을 기반으로 재편되고 있다. 배터리 3사는 연말 예정된 한국전력거래소의 2차 ESS 중앙계약시장 입찰을 앞두고 치열한 경쟁을 예고했다. 이번 사업은 육지 500MW, 제주 40MW 등 총 540MW 규모로 충·방전 6시간이 가능한 ESS 설비를 조성하는 1조원대 프로젝트다.

지난 1차 입찰에서는 삼성SDI가 NCA(니켈·코발트·알루미늄) 배터리로 약 76%, LG에너지솔루션이 LFP 배터리로 24%를 수주했다. 2차 사업은 ‘국내 생산 비중’이 주요 평가 항목으로 추가되면서 전략 변화가 예상된다. LG엔솔은 난징 LFP 라인을 국내로 이전하거나 오창 라인을 ESS 전용으로 전환하는 방안을 검토 중이며, SK온도 서산 공장 일부를 ESS용 LFP 생산라인으로 바꾸고 있다.

SK온은 전기차와 ESS 간 셀 호환성을 무기로 원가 경쟁력 확보에 집중하고 있다. 서산 공장의 EV 라인을 ESS용으로 전환하는 동시에, 북미에서는 플랫아이언 에너지와 LFP ESS 공급 계약을 체결했다. 회사는 이외에도 다수의 고객사와 최대 10GWh 규모의 ESS 공급 논의를 진행 중이다.

전문가들은 ESS 시장이 향후 5년간 전기차 못지않은 산업적 파급력을 지닐 것으로 보고 있다. 배터리 산업이 전기차 단일 축에서 벗어나 ‘이중 포트폴리오 체제(EV+ESS)’로 진화하고 있는 셈이다.

배터리업계 한 전문연구원은 <IB토마토>와의 통화에서 “ESS는 더 이상 전기차의 보조 시장이 아니라, 전력망과 재생에너지의 핵심 인프라”라며 “전기차 시장의 성장세가 둔화된 지금, ESS는 배터리 산업의 ‘세컨드 웨이브(Second Wave)’로 떠오르고 있다”고 진단했다.

권영지 기자 0zz@etomato.com

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지